横浜市スタイル 文化体験施設について

都筑民家園は、大塚・歳勝土遺跡公園(都筑区)内にある文化体験施設です。

横浜市には、文化財としての価値を備えた江戸時代から明治大正に至る時代に建築された古民家を園内に復元し、周辺の環境と共にかつての屋敷構えの佇まいを再生している公園 (以下「文化体験施設 (古民家) のある公園」という。) が8公園 (※1) あります。

これらは、開港前の横浜の農村風景や開港後では横浜の産業の一翼を担ってきた養蚕業の記憶を今に伝える貴重な歴史資源であり、当時の人々の暮らしぶりを学ぶことができる場となっています。

これらの公園のように、文化財としても価値の高い古民家を地域住民の主体的な運営に委ねるやり方は、横浜市独自のスタイルであり、公園の市民運営に新たな地平を開いたものです。

都筑民家園は、古民家の歴史や地域性を活かした「保全と活用」の活動を目指しています。

- 古民家やその前庭を使った昔ながらの年中行事を、単なるイベントではなく、参加する人にその歴史的意義や地域の特性を理解してもらえる工夫をこらしながら実施しています。

- 古民家の建築物としての歴史的価値を維持し高める「保全と活用」の活動とともに、文化財に指定されている古民家であることを重視した保全を行っています。

都筑民家園には日本の伝統数寄屋建築の「茶室」もあり、日本の伝統文化を体験できる活動も行っています。 - 古民家を単なる昔の建物として保全・活用するだけではなく、現代の文脈の中でその価値を理解してもらえるような活用策を推進しています。

- 古民家に隣接する竹林、雑木林や池なども古民家を構成する暮らしが息づく景観の一つとして、保全・活用を行っています。

※1 古民家のある公園:長屋門公園、舞岡公園、天王森泉公園、せせらぎ公園、本郷ふじやま公園、大塚・歳勝土遺跡公園、みその公園、根岸なつかし公園

「都筑民家園」について

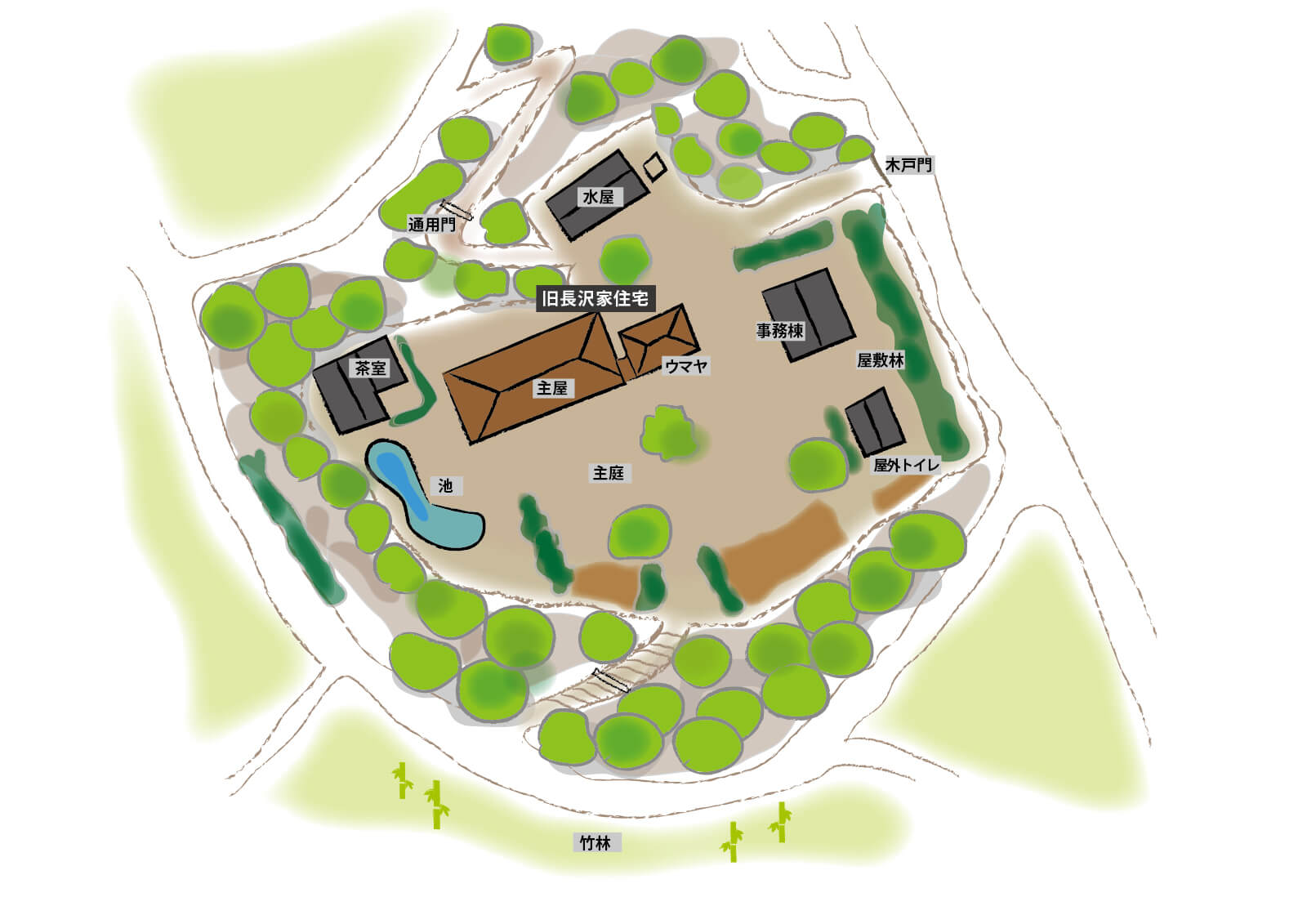

都筑民家園は江戸時代の民家「旧長沢家住宅」(主屋・ウマヤ)を中心に、屋敷林、茶室、竹林、池、庭などで構成されています。

1.「旧長沢家住宅」の概要

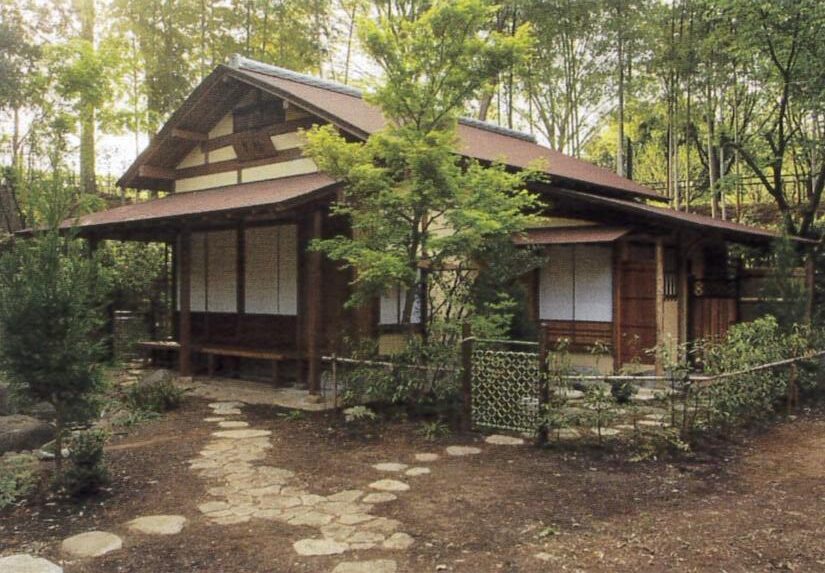

旧長沢家住宅の主屋及び馬屋は、1997年に現在の「都筑民家園」に移築され、貴重な歴史的建築物として、横浜市指定有形文化財に指定されています。

長沢家は、横浜市歴史博物館から程近い都筑郡牛久保村(現在の都筑区牛久保町)にあった旧家で、江戸時代の一時期、村方三役の名主役や組頭を務めていました。旧長沢家住宅の建築年代は、新しい形式も取り入れられているものの、柱の一部にチョウナ仕上げが見られること、土間境の柱が大黒柱となっていないこと等の古い形式を残しているため、横浜に残っている民家の中ではかなり古いものであることがわかりました。

長沢家が建っていたかつての環境は、丘陵地の裾にあって、屋敷の南側が谷戸田の水田で、その東に肥料小屋の「しもや」、西南に物置、東南に車庫があって、東北には竹藪、北側には太いケヤキの老木がありました。

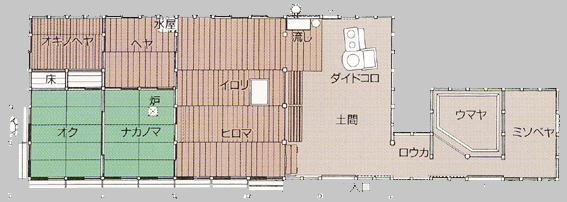

主屋・馬屋

主屋と馬屋はロウカでつながれ、棟をそろえて連続して建てられています。主屋の柱は一間毎にたてられ、各柱間には板戸2枚と障子戸1枚が入ります。

主屋の内部

(1) ナカノマ・オク

名主の役宅としての接客間で、2室とも畳敷きで天井が張られ、オクには奥行3尺の床の間がついています。当時の家格の高さをあらわしています。

(2) ヒロマ

広い板敷きの間は、家族の日常の間として、食事や団欒、親しい人の接客、また夜なべ仕事などに使われました。

(3) 土間・ヒロマ境

土間とヒロマ境の4本の柱は、まだ大黒柱という意識が見られず、ほとんど同じ太さとなっています。

(4) 土間

広い土間は、収穫した穀類の調製などの作業の場として、農家にはなくてはならない空間でした。土間の奥が炊事をするダイドコロです。

旧長沢家住宅間取り図

旧長沢家住宅の建物概要

| 名称 | 構造 | 床面積 | 建設年代 |

|---|---|---|---|

| 主屋 | 木造平屋建て 寄棟・茅葺 | 148.73㎡ (45.00坪) | 18世紀中ごろ |

| 馬屋 | 木造平屋建て 寄棟・茅葺 | 28.92㎡ (8.75坪) | 主屋と同時期 |

資料

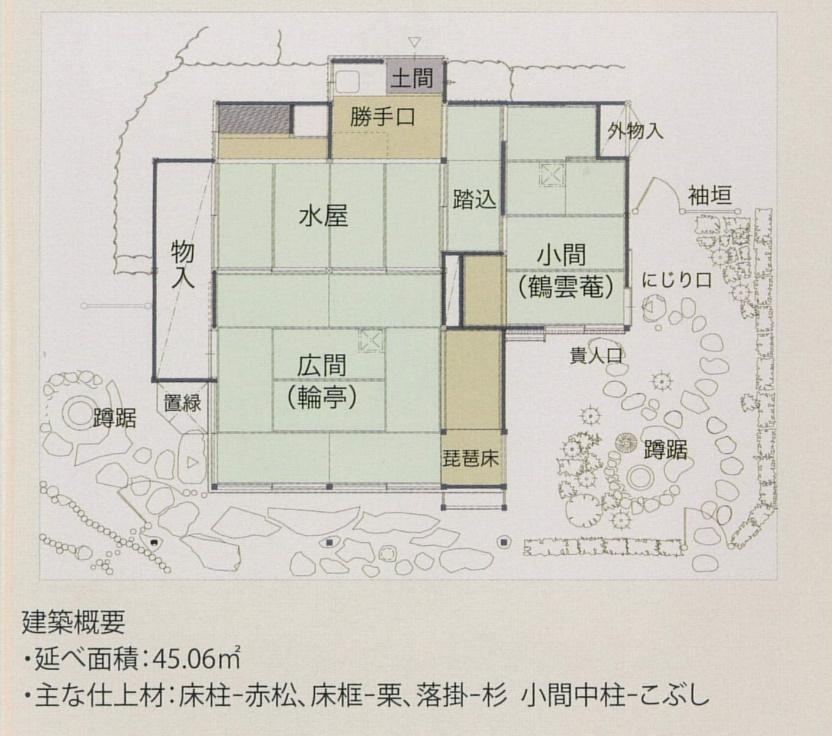

2. 「茶室」の概要

この茶室は、日本の伝統文化を多くの方々に親しんでもらいたいと願うある市民の発意に賛同した地域住民たちの熱意で生まれました。

2007年に横浜まち普請事業を受けた「都筑民家園まち普請.活用推進委員会」と地域の篤志家の資金的な援助を受けた「都筑民家園に茶室を贈る有志の会」の協働で基本設計から始まり、2010年5月に建築された数寄屋風茶室です。

茶室は、伝統工法に準拠した数寄屋造りにより建築されています。八畳の広間(輪亭)、三畳台目の小間(鶴雲菴)、4畳大の水屋、1畳半の踏み込みで構成されています。

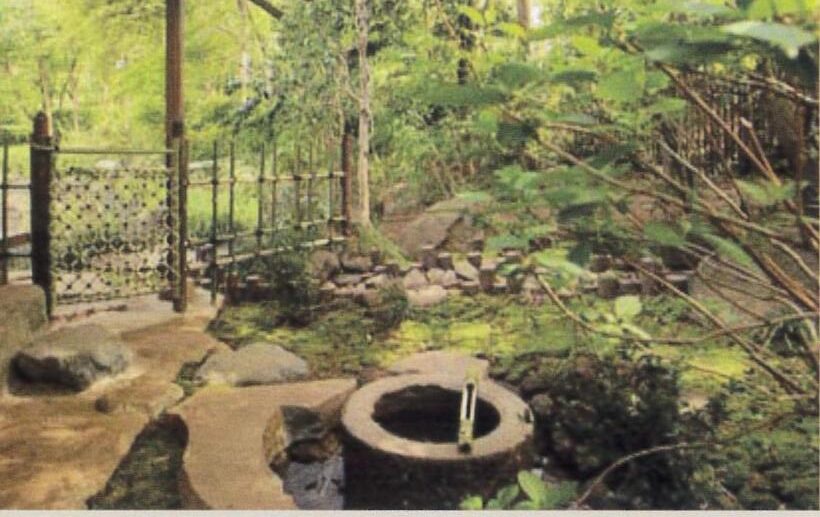

周辺整備についても既存の池をビオトープに替えて、内露地には蹲を配置しています。広間の蹲は画家の梅原龍三郎邸の庭石から寄付を頂いたもの、小間の蹲は民家園の協力者から寄付を頂いた石臼で構成されています。

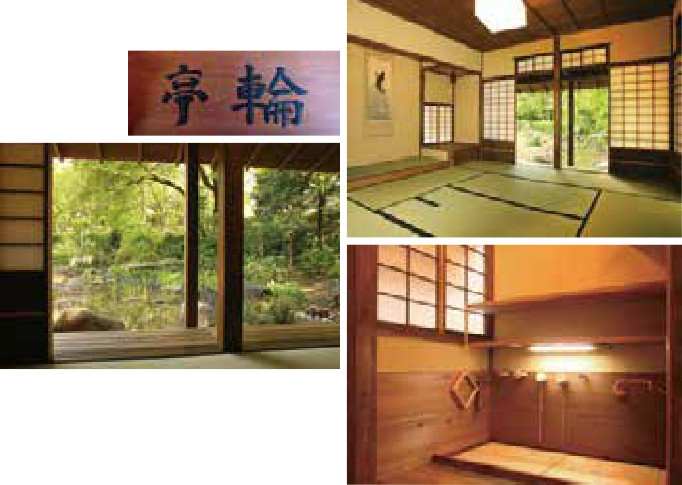

(1) 広間 (輪亭)

八畳の広間は琵琶台を備えた床が付属しており、表千家茶室・松風楼に似た形になっています。

本格的な茶事に使える八畳の広間、ふすまを外すと四畳の水屋を含め十二畳でも使用可能です。「輪亭」の名称は公募により決定。民家園を大切にする人のつながり、人の輪を意味しています。

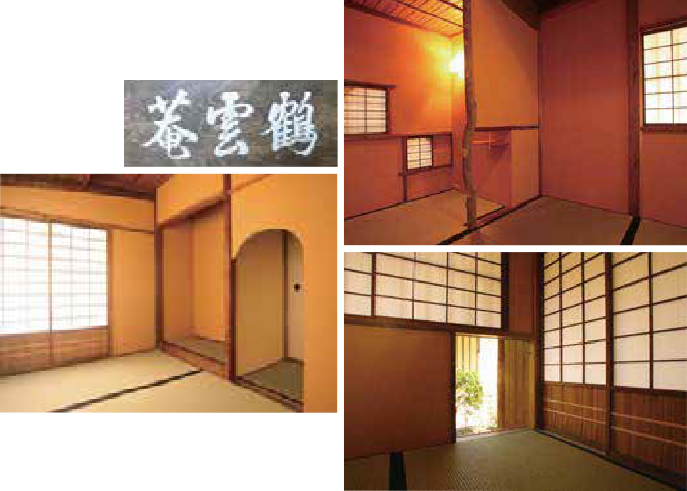

(2) 小間 (鶴雲菴)

公共の茶室では珍しい、三畳台目の小間は身近で使える本格的な茶室というテーマを具現化した空間になっています。桂離宮の松琴亭 (しょうきんてい) や曼殊院 (まんじゅいん) の八窓軒 (はっそうけん) に近い形になっています。

(3) 露地及びふるさと池 (ビオトープ)

主屋の景観に沿った茶室は周辺に育った木々と同じような樹木を選び同化できるように選定。飛び石も神奈川県産の根府川石、丹沢山系の石を使い地域性を強調しています。

茶室広間の前に広がる池は既存の池を再整備、コンクリート床には荒木田土を打ち、民家園や茶室の風景にあった抽水植物を植栽、トンボやメダカの生息できるビオトープ池を目指しています。